3/17 2003掲載

はるさんレポ

<野崎島の地形>

野崎島は南北に細長い島です。

真中がくびれており、その真中部分だけが山が切れていて丘陵地となっていて海辺には白い砂浜があります。

また、北部と南部は高い山稜が続いています。

“ひょっこりひょうたん島”を連想すれば分かりやすいと思います。

ほとんどの海岸線が岩に囲まれており、砂浜は真中のくびれた部分だけにしかありません。ここは白い砂がかなり高い付近まで丘を覆っているので砂浜というより砂の丘と呼んだほうがいいでしょう。山は遠くから見ると青の濃淡の遠近なのですが、野崎島のここの部分はかなり遠くまで白っぽく見えます。

人が住んでいたのは野崎地区=野崎港付近、野首地区=天主堂付近、舟森地区=最南端の岬付近だけでした。

古くから港付近に人が住み着き近くの山地に段々畑を開墾したのですが、遅れてきたキリスト教徒はさらに傾斜がきつくて条件の悪い野首や南端の岬付近を開墾して段々畑をつくりました。

自然学塾村は小学校の跡地を利用していますが、学校が建設できる立地条件はここしかなかったことと三つの地区の子供たちが通いやすい場所だったからです。

「沖神嶋神社(おきのこうじまじんじゃ)」が立地しているところは野崎島最北部の急峻な山中です。

海から参拝する道もあるようですが、神主さんたちは険峻な山を越えて参拝していました。

●

写真 1 野崎島地図

●

写真 2 野崎島空撮

<沖神嶋神社>

沖神嶋神社には僕も行ったことがありません。

行くのに丸一日かかるので、夏の短い滞在では行くことができませんでした。

しかし、海からは神社を見上げることができます。急勾配の山中に建立された神社を目のあたりにすると、

「よくも、まあ、こんな離島の、こんな山中に神社を建立したものだ!」

との感慨にふけります。

この場所に神社が建立されたのは王位石の存在があったからでしょう。

王位石は巨大な石のモニュメントです。

自然にできたとすると、あまりにも人工的な匂いがするし人が造ったものとすると、あまりにも莫大な労力がかかったと思われます。

王位石は神が自然の力を借りて造ったものか、人々が神のために造ったものか、実際のところは知りません。

しかし、その前にある神殿は人々が困難を乗り越えて神のために造ったことに間違いありません。

博多からのフェリー「太古丸」が、往路にこの海域を通るのは朝4時ごろなので薄暗くて神社は視認できにくいかもしれません。

「はまゆう」で笛吹から野崎島に向かうときは7時すぎで周囲も明るくなっているので、はっきり見えます。笛吹を出港後、野崎島の北端・山の上の方をしっかり見つめてください。

写真 3 海から見た沖神嶋神社

撮影の日は霞んだ日だったので、鮮明ではありませんが神社は急峻な山中にあることが分かると思います。

●

写真 4 海の神嶋神社アップ

神社部分をアップしたものです。ぼんやりと分かると思います。

●

写真 5 神社と王位石

神社の後ろに巨大な石のモニュメントがあります。2本の立柱の石に横石が載せられていて、昔はその横石の上で能が奉納されたそうです。

<自然学塾村>

自然学塾村は小学校の跡地を利用していて、野首天主堂はこの自然学塾村のすぐ近くにあります。

教室を改造した宿泊室には2段ベッドがあって、食事は自炊。

屋外に炊事場があるので、天気がよければ夕食はバーベキューがほとんど。

生ごみは微生物で自然分解しています。

●

写真 6 自然学塾村全景

|

赤い屋根が宿泊棟

●

写真 7 バンガロー

|

このバンガローに泊まることもできる。最近の子供たちには不人気らしい。

●

写真 8 自然学塾村と野首天主堂

|

屋外炊事場と屋外便所

●

写真 9 自然学塾村の屋外炊事場

|

●

写真 10 自然学塾村と野首天主堂と鹿

|

●

写真 11 風にふかれて

|

段々畑は風にふかれて風化していく。長い時間の経過とともに人間の痕跡も消し去っていくのであろう。

●

写真 12 はまゆうとアクエリアス

夏は、ヨットにオーニングが欠かせない。ビールを飲んで日影で昼寝が最高。

白いシャツ姿の人が西本さん

●

写真 13 軽トラックで送迎(荷物だけ乗せる。人は歩く)

|

●

写真 14 荷物の積み込み

|

●

写真 15 自然学塾村への道

自然学塾村までの道は狭い。軽トラックの幅しかなくて片方は崖なのでなれていないと運転できない

●

写真 16 停泊する船がない野崎港

●

写真 17 笛吹港のフェリーターミナル

博多からの「太古丸」はこの港に着く。この港で「はまゆう」に乗り換えて野崎島へ向かう

写真 18 野崎港

野崎港は狭く、大型の船が着岸できる港がなかった。狭い湾口の中央部分だけは掘削されているが、 両側は非常に浅い

<昔の野崎島>

僕が野崎島に通い出したのは1980年(昭和55年)くらいからですが、その頃は島の風景を撮ることなど考えもしなかったので残念ながら何も残っていません。

この島でロケを行った映画「火宅の人」(1986年作品。撮影は1984年〜1985年ごろと思われる)のシーンから昔を偲んでみます。

●

写真 19 昔の野崎港

|

建物はこのころから荒廃していた。ほとんどの家には、もう人は住んでいないが、人が住んでいた気配は残っていたので不思議な気分にさせられた。

●

写真 20 今の野崎港の神社

画面左端に写真19の神社の鳥居が見える。中央に見える建物は盆などに帰省した島の人の公民館として利用されていた。

●

写真 21 鳥居

|

これが今の鳥居。朝、参拝する島の人々を見かけた。

●

写真 22 はしけ

|

緒方拳と松坂慶子が沖泊めの本船からはしけでの島に向かうシーン

●

写真 23 上陸

|

上陸シーン。島の人々は演出?

●

写真 24 野首天主堂内部

|

いまは県文化財に指定されてから内部も整備されている

●

写真 25 野首天主堂付近

|

野首天主堂付近にも家があったことが分かる。

●

写真 26 横から見た野首天主堂

|

周辺がきれいに整備されている現在とは、だいぶん趣が異なる

●写真 27 現在の野首天主堂

<楽しみ>

クルージングのとき、島では昼間、何をしているか?

というと

「泳いで、ビールを飲んで、食べて、昼寝。」

このどれかになります。

単調な生活なので都会の喧噪が好きな人には耐えられないでしょうね。

●

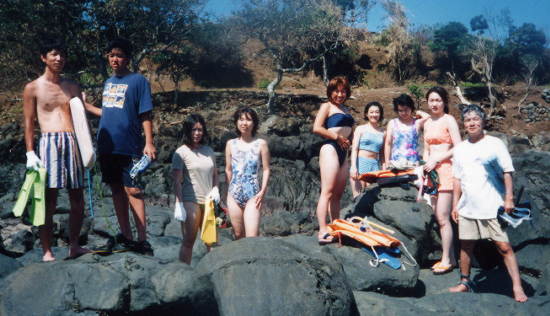

写真 28 僕らは海底探検隊

野崎島の地磯にて。泳ぐことは最大の楽しみ。

●

写真 29 桟橋前広場 その1

|

桟橋前の広場は芝生になっているので格好のキャンプ場所。

正面に見える白っぽい家で、五右衛門風呂を借りたことがある。

この家は住む人がいなくなって10年が経つが、比較的良好に保存されている。

●

写真 30 桟橋前広場 その2

|

左の建物は、はまゆうの待合所兼トイレ

●

写真 31 桟橋前広場 その3

右手、後ろの方に崩壊した家の残骸。瓦などが散乱しているのが分かる

単調な生活のなかで、食事は楽しみの一つであるので、飽きないように、結構、気を使っています。魚は、いただくことが多いので持って行きません。離島では肉や野菜に不自由することがあります。

●

写真 32 瓦蕎麦

|

瓦はいたるところに散乱しているので、そのうちの一枚を借用して、丹念に磨き、瓦蕎麦を作ってみました。パリパリして、美味しかったです。

●

写真 33 たこ焼き

たこ焼きを作るときは、水中マスクとヤスを持って、たこを獲ることから始めます。

たこが獲れないときは、あきらめますが真面目に探すと一匹くらいは獲れます。

とれとれの真だこ、山芋、青のり、マヨネーズがたっぷりの「アクエリアス特製たこ焼き」は、どこのたこ焼きよりも美味しいです。

●

写真 34 薫製

夕食はほとんどがバーベキューなので、肉やウィンナーなどの味が単調にならないように薫製は必ず作ります。薫製器は写真のタイプのほかに、ずん胴型のタイプも船に積んでいます。写真のタイプの方が煙りの廻りが早くて簡単に出来ます。

●

写真 35 ソーメン太郎

2002年の夏は、「ソーメン太郎」という「卓上そーめん流し器」を持っていってみました。電池でモーターを回して水流を作ります。ところが、一人分ならともかく、3人分くらいのソーメンを流すとモーターの能力が不足していて水流が弱いので、そーめんが流れずに失敗でした。

●

写真 36 ソーメンは、これが一番

|

夏の定番メニュー、ソーメンは冷水を張り、たっぷりの氷をいれた容器から箸ですくって食べるのが一番です。ねぎがたっぷりあると幸せな気分になります。

湯がいたあと、まず、綺麗な海水で洗い、冷水ですすぎ、氷水の中に入れています。

たこ焼きも出来上がっています。

●

写真 37 花火

一日の終わりは花火。周りにはだれもいないので、どんなに騒いでも大丈夫。

●

写真 38 野崎島の白い砂と青い海

野首天主堂近くの砂浜。日影がないので泳ぐときはビーチパラソルなどが必要。

●

写真 39 海から見た野首天主堂と白い砂浜

野崎島にはこの角度から接近して、右に船首を向けて野崎港に入港していく。

毎年、この風景を見るのが楽しみである。