雲海の中に点在する山々

朝、日の出前に起きてテントの外に出てみると素晴らしい雲海である。

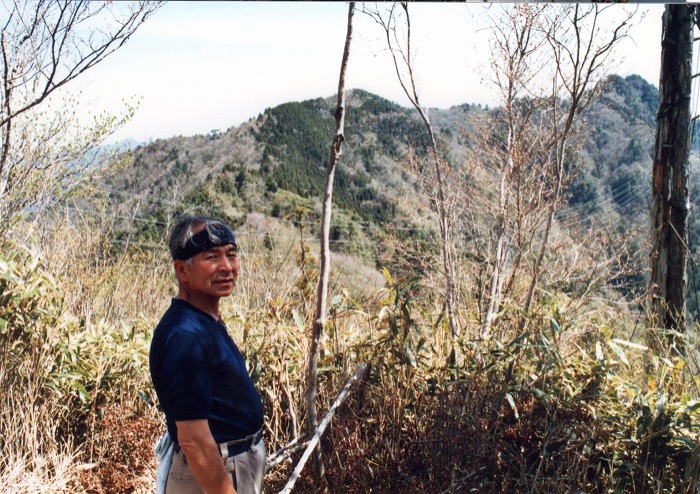

玉置山山頂

玉置山山頂薄明の雲海の中に浮かんだかぶともり甲森の姿は静かで実にしみじみとした気持ちにさせる風景

を作っていた。

上空も晴れわたり、今日もよい天気に恵まれそうである。

甲森のドーム

甲森のドーム朝食をすませコーヒーも飲んだ後、あとかたづけをたいへん申し訳なくも玉岡氏にまかせきりで、午

前六時、私と山上氏は玉岡氏に見送られて玉置山頂を後にし、第二日目のコースに向けて出発した。

きょうは持経宿までで約十三時間の長い距離である。途中、全大峯でも一番の難所といわれる地

蔵岳や十日前に段差作りをした笠捨山などの峰を越えていく。

明るい木立の中をよく踏まれた気持ちのよい道が頂上からなだらかに下っていく。早朝の山歩きほ

ど心はずむものはなく、山での早起き、早出立は間違いなく何百文の得である。

写真を写す場合でも、光線の具合で早朝が一番美しい絵画のような色調を得られ、逆にどんなに

天気が良くても、いや良ければ良くなるほど日中の日の高いときの写真は、何かぼけたようなしま

らないものが多い。

木々の間を通して朝の清々しい陽光が降りそそぎ、ときおり笠捨山などの縦走路の山々のぼんや

りとした明るいシルエットが樹木越しに見られる。山歩きのなかでももっとも魅力に富む瞬間である。

そして突然その素晴らしい景観は目の前に広がったのである。

息を飲むような、という表現があるが、その時の私の受けた印象はまさにそのような表現がぴった

りであった。

なだらかな山腹を巻く道が西から北の方角にカーブしてちょっとした吊り尾根みたいなところに出た

地点で、西側一帯に雲海に埋め尽くされた広大な景色が広がったのである。

十津川行仙岳(大峯主稜の行仙岳とは別の山で、ギョーゼンと呼ぶ)、小原峰、斧山(829m)などの

大小様々の山々が海に浮かぶ島のようにあちらこちらに見え、雲海は発光体のように淡い光を発し、

島のような山々が絵の具ではとても表されないような紺色を表出し、まさに一個の壮大な風景を造り

上げていた。その素晴らしさは言葉では言い表わされないもので、自然の造り出すこの崇高な造形

美にただただ感動するばかりで、口をついて出てくるのは月並みな言葉ばかりだが、我が心の中は

神仏に祈るような敬虔な気持ちでいっぱいになった。そして玉岡氏にこの景観を見てもらえないのが

至極残念であった。

初めて訪れた玉置山、そして記念すべき奥駈縦走の最中にこの見たこともない大雲海に出くわす

この幸運に、神や仏、玉岡氏、山上氏に心からの感謝の気持ちでいっぱいになるとともに、私の大

峯に対する切々たる愛情を大峯の山々が憐れんでくれてこの素晴らしい施しをしてくれたような気

にすらなるほど私の心はたかぶった。山は、本当に町のなかの生活ではなかなか味わえない激しい

心のたかぶりを経験できるところである。

山上氏も私も、左手にその美しい芸術品を眺めながら先に歩行を進めていく。

やがて山道は林道に合流し、しばらく広い林道を歩く。このあたりも視界は良くて、十津川方面の

雲海はよく見えるが先ほどのような神がかり的な印象は無くなってきた。明るくなり過ぎたのと、どん

な素晴らしい景観も見る時間が長引けば鮮度も落ちるものである。

太平記悲話の舞台・花折塚

林道から右手の土手にあがり、また山道に入っていく。そしてすぐに花折塚に着く。樹林におおわれ

た薄暗いと

ころで、立派な石碑が立っている。

南北朝時代、大塔の宮護良親王への忠誠をつらぬいて、このあたりの豪族、玉木庄司の兵らと戦っ

て討ち死にした片岡八郎の落命の場所で、ここを通りかかる旅人が花を供えたことから花折塚の名

がついたそうである。

太平記は、少年向けのものと、吉川英治の私本太平記しか読んだことがないので、この故事は知

らなかったが、下山後調べてみると、太平記巻五の大搭宮熊野落にのっており、大和から落ち延び

てきた大搭宮の一行が、このあたりの有力な豪族、玉木庄司に援助を求めて片岡八郎と矢田彦七

を様子を見る使者としておもむかせたところ、期待に反して宮に害心を抱く者であることが判明し、急

ぎ宮のもとに知らせにもどる途上を追っ手に追いつかれ危難に出合ったのである。

片岡八郎の最後の模様を原文では次のように記している。

「(玉木勢が)ただ只遠矢に射すくめければ、片岡八郎やふたすじいつけ矢二筋射付られて、今は

助かり難しと思いければ、『や殿、矢田殿。我はとても手負いたれば、これ此にて討死せんずるぞ。

御辺は急ぎ宮の方へ走り参りて、この由を申して、ひと一まども落としまいら進せよ。』と、再往強いて

言いければ、矢田も一所にて討死せんと思いけれども、げにも宮に告げ申さざらんは却って不忠なる

べければ、力無く只今討死する傍輩を見捨て帰りける心のなか、推し量られて哀れ也。矢田はるか

遥に行き延びて跡を顧みれば、片岡八郎、はや討たれぬとみへて、首を太刀のさき鋒につらぬ貫い

てもち持たる人あり。(以下略)」

こうして原文を引用したとき、古文の美しさ、風格といったものをしみじみと感じる。私のつたない紀

行文にこのような古典の一節を挿入すると、私の貧弱な文章がますます見劣りして実に不釣り合いな

感じだが、片岡八郎の最

後の模様を簡潔によく伝えているので引用してみた。「や殿、矢田殿」とは「おい、矢田君よ」という呼

びかけだが、こういった何でもない表現が、古典の世界の一場面をひどくリアルなものに感じさせる。

自動車道が走る現代でも山奥深き地のように思える十津川村に、大搭宮一行は多くの艱難辛苦を

経て落ち延びてきただろうに、苦労を共にした仲間の首があげられるのを後目にしながら山道を走っ

て逃げる矢田彦七の心情を思うと胸がせまるものがある。

片岡八郎の討死のわずかの時間稼ぎのおかげで矢田彦七は宮のもとに至り、宮一行は不意を突

かれること無く逃げのびることができた。

山伏達もこの地を通りかかるとき、「ここでは殺生も許されるので、そのあたりの花を摘んで供える

ように」と先達が命ずるそうである。

この南紀の奥深い山の中で大勢の敵のなかに囲まれて死んでいくとき、片岡八郎はさぞかし無念

であっただろうが、武士は名こそ惜しけれ、後世にまで永くその忠誠とともに武名が残り、多くの人に

供養され、武人としては本望であったであろう。あたりに折るべき花も見当らず、ただ合掌してこの

一途な青年武士の冥福を祈る。

ここから道はどんどん下っていくが、道が狭くなり山道らしくなっていく。そしてガスも発生してきて

樹林の中をただよっていき、そこにときおり明るい朝の陽光が差し込み、幻想的な情景を作ってくれ

る。山上氏が「これは素晴らしい」と言って写真を撮る。

写真は山行の記録が第一の目的で無造作に撮りまくる私に比べて、山上氏は芸術的な観点から

情景を探し求めている。

このあたりから地名の標識が何か場違いの所にあるような感じで、横峰金剛などは崖の斜面をト

ラバースしているような狭い道わきに打ち捨てられたように置いてあり、山上氏も首をかしげていた。

先ほどからまわりにたちこめているガスは、大峯山脈が小川と上葛川の村落を分けるように走っ

ている山稜の上に発生する雲のせいで、十日前、笠捨山頂で朝を迎えたときもこの稜線上のところ

を雲がまるで滝のように上葛川方面に流れ落ちていくような形になっているのを見受けたことがあ

る。写真などでもよく見かけるので、多分この稜線の雲は、朝のうちはしょっちゅう出現しているの

だろう。

なお、この山稜の一番低い鞍部を地図には岩の口と記入してあるが、熊野の五大尊岳から吉野

の青葉ケ峰までの大峯山系中、六百数十メートルと一番標高の低いところではないかと思う。

横峰金剛から下葛川方面を眺めると、笠捨山から南へ派生している蛇崩山(だくえさん1172m )の

支稜と西の峰(1123m )の山稜とが重なりあって雲やガスで煙り、濃紺のモノクロ写真のような陰影

をもつ美しい景色となっている。

北部方面には、香精山・地蔵岳・笠捨山と続く稜線上を走る奥駈道の尾根が見え、玉岡氏の紀行

文で予備知識として知っている香精山への長い登り坂が、正面ではあるがその傾斜が遠目にも解

るほどよく見渡せる。一番奥まったところにひときわ高く笠捨山がそびえているがさすがに立派なも

ので、釈迦ケ岳以南の南部大峯では一番目立つ山容ではなかろうか。

奥の山並みの左から東屋岳、地蔵岳(双耳峰のピーク)、笠捨山

ガスの濃い地点に来ると、樹木から葉からすべてしっとりと濡れており、朝の光にキラキラと輝いて

いる様は、自然の織りなす美の極致といったおもむきである。

細い尾根上の木立にはさまれた道をすいすいと行くと小川トンネルの上を通り、上葛川への分岐

に着く。この鞍部から左、上葛川への降路が通る谷を塔の谷という。奥駈道はここから正面に向い、

落葉が敷きつめる杉林の中のジグザグの登り道となるが、このあたりでよく山伏やハイカーが道に

迷うそうである。

「どうしてこんなところで迷うのだろう」と山上氏がつぶやいていたが、確かに迷いそうなややこし

い地形でもないように思われた。しかし、山は季節が変われば様相を一変するところである。複数

の人が迷ったのなら、この地点のことは心に止めておいて、この次に来るときに注意しなければな

らない。

この塔の谷から香精山への登りはけっこう厳しいらしいことを玉岡氏の手記や他の人の記録文で

もあらかじめ読んで知っていたので心を引き締めて登るが、そういった前もっての心の準備が体調

にも好影響をあたえるのか、さほど辛い登りとは感じなかった。山登りもマラソンと一緒で、ペースの

配分とリズムにのることによって体調も維持され、また心理的なものによっても疲労感は左右されや

すいものだと思う。

二年前の秋、前鬼から初めて釈迦ケ岳に登ったときも、本峰手前の隆起を頂上と思い込み、そこ

へたどり着いてまだ向こうにもう一つ高いピークを見つけたとき、意識してはそう落胆したつもりはな

かったけれども体調はこの思い違いの影響を敏感に受けたと見えて、それまで順調にきていたのに

急激に疲労を感じだし、そこから頂上までの登りがたいへん辛かったことを思い出す。

貝吹野の近くの斜面で休憩する。樹木がまばらにはえる明るいところで、道横の切り株や倒木に

腰かけようと思うが、腐って湿っているものが多く、なかなか格好の腰かけが見つからない。

[貝吹金剛からしばらく行って急斜面を登ったところに大きな石があるところを貝吹野というらしいが、

私の奥駈直後の夏にこの大石のところから香精山まで尾根通しの道が山彦ぐるーぷの手で作られ

ており、東部のながめがたいへん良いので登山者のかたは是非こちらを通ることをお薦めする。途

中奥駈尾根からわずか張りだした尾根先にある岩峰はいかにも行場にふさわしいような岩場で、こ

の場所で手をたたいたり声を出すとこの岩峰に大きくこだまするのである。]

ここから百間嵒をのぞめるが、はるか下方で、しかも遠すぎてまるで迫力無し。写真で見るそれは

見事なものだが、下方から撮ったからであろう。

峰でもそうだが、それよりもずっと高いところから眺めると迫力を欠くものになる。

[百間嵒とは八人山より小川にかけて南に延びる尾根の南端部近くが芦廼瀬川(あしのせがわ)に

面して断崖絶壁になっている岩峰の名称]

大峯随一の難所・地蔵岳

道はやがて一面に笹やぶが密生するところを強引に切り開いたあとが一目瞭然の様子のところに

来たが、そこで上の方から降りてくる単独の登山者に出会う。

目がきらきらと光っているような感じの三十代前半の男性で、上葛川を出発して葛川辻から地蔵岳

を通ってきたとのこと。これから玉置神社まで行って社務所で今夜は泊まるつもりだと言うので、玉置

神社は現在、登山者を泊めないことを話し、山上氏が折立への後路を下るようにアドバイスする。

地蔵岳のところは狭くて崖坂で緊張したとのことで、やはり険しいところなんだな、と体のなかが緊

張してくる。

そのハイカーと別れたあと、すぐに香精山(1121m)の頂上に着く。狭い頂上だが東北から南東にか

けて視界がよく、そして北方に初めて釈迦ケ岳が姿を見せる。カメラを向けて、遠すぎるからと、いっ

たんは写すのをやめようと思ったが、「奥駈中初めて釈迦が姿を現わすのだから」と山上氏にうなが

されて一枚写した。山上氏はこういった節目を大切にされる方のようである。

左端にかすかに釈迦ヶ岳の姿が。

それにしても釈迦ケ岳は小さかった。北部大峯の山上ケ岳から逆方向の南の方を眺望したときに、

孔雀岳と弥山の間にわずか頭をのぞかせている釈迦ケ岳の姿もずいぶん遠くに見えることも併せて

考えると、ここから山上ケ岳、そしてそのはるか向こうの吉野までの道行きの遠さを実感する。

この香精山で休憩をとるが、このとき初めて水筒を忘れてきたことに気がつく。昨日コップを忘れた

ことも恥ずかしかったのに、山登りするものが水を忘れるとは言語道断で、山上氏も呆れてものが言

えないといったご様子で、穴があったら入りたいとはこのことか、と思うくらい恥ずかしかった。

八分間の休憩のあと出発する。高圧電線下を通って三十分で四阿宿着。ここより北に張りだした東

屋岳は北方の眺めが良いと地図の解説書に記されているので、山上氏に断りをしてザックを置き、

支道の笹をかきわけながら行ってみる。

途中一ヶ所、ほんのわずか狭い視界のきくところがあったが、まさかそれとは思わず、通り過ごして

いくと道はどこまでも続き、おまけに高度も気前良くどんどん下がっていくのであるが、丈の高い笹の

薮の連続で、とうとうさっきの狭い隙間が「ながめのよいところ」らしいと思い返し、引き返してくる。

時間にして十五分ほどだったが、後から地図を見て、東屋岳から北の斜面には道がないのに今の降

路はどこに続いているのだろうかと不思議に思った。

後日、これは白谷林道への降路ということが判明した。東屋岳は、「大阪周辺の山二百」には「とう

や」と振り仮名をうってあるが、西行の奥駈のときの歌として「神無月 時雨晴るれば あずまやの 峰

にぞ月は むねとすみける」と山家集に歌われており、あずまやだけと呼ぶらしい。

さあ、これからいよいよ問題の地蔵岳(1250m)に向かって出発である。玉岡氏に言わせれば、全

大峯中一番の難所とのことで、仲西政一郎氏の大峯案内にも、両手両足をフルに使ってよじ登り云

々と記されていて、なかなかの岩場といった印象を受けるところであり、高所恐怖症気味の私なんか

大丈夫かな、と不安な気持ちを抱きながら、いろいろと想像をめぐらせていた山域である。

地蔵岳

地蔵岳四阿宿の下り坂からすぐ前方に地蔵岳の痩せて細い尾根を西側から間近に望めるところがあり、

その横腹は一枚岩のような垂直に近い岩壁となっている。あの岩壁上部の樹木のはえているあた

りを、下方のすさまじい絶壁を視界にいれながらトラバースするのかしらと、一瞬恐怖心が腹底から

突き上げてきたが、道は急ではあるが、西側にそんな深い谷など見えぬところを進んでいき、こわ

れかかった木のはしご場を登り、やがて急な坂を狭いコルに降りる。そして多分そこからが最大の

難所なのであろう、高さ八メートルぐらいの急峻な崖坂で、鎖も垂れ下っているが、そのコルの周囲

は深い谷が無いので、あまり恐怖心は感じなかった。

山上氏が思いっきり足をあげて一歩一歩と登っていく姿をコルをはさんだ対面の坂から写真に撮る。

そして私の番である。「鎖はあくまでバランスをとる程度にしてあまり頼らないように」と言う山上氏

の言葉どおり慎重に登る。岩はもろそうで、一ヶ所、取りつきにつかんだ岩角などは何となくくずれそ

うな感じがして(これを直感というのだろうか)、体を安定させておいて力をこめてぐいっとひっぱると、

折れて下に落ちていった。まったく油断できないなと思うと急に動悸がしてき、やはり恐いところだと

思った。

登りきったところも狭いところでとても一息つけるような場所ではなく、木の根っ子や岩の表面が露

出した狭いでこぼこ道を転ばないように注意しながら歩いていく。

北側の崖は、樹木がびっしりとおおって下への視界をさえぎってくれるので、私の高所恐怖症を脅

かされることはなかった。

やがてこの山の名のいわれとなった地蔵仏が安置されたところに着く。薄暗いところだが、今でも

村人の尊崇を受けているのであろう、比較的新しい旛が立ててあり、供え物もあった。

道はだいたい尾根の北側を通っているが、槍ケ岳のピークの手前は極端にやせた尾根で、幅二十

センチくらいの道の左手は急斜面になっており、下方行く手のせまりあう大岩の間からはるか彼方の

谷間に直通と思われる空間が見えるではないか。もしここの通過時にこけてすべり落ちたら白谷の

谷底への直行は間違いのないところだなとすこぶる心のはずまないことを考えながらおそるおそると

通過する。

槍ケ岳のピークからは南側の方に回りこんで急坂となって降りていく。このあたりにも鎖がつけてあ

るが、かなり古いものであまりあてにできない感じで、もっぱら岩や木の根っ子をつかんで垂直に近

い崖坂を降りていく。そして高圧線鉄塔の建つ傾斜の緩やかな広々とした鞍部にたどり着く。

地蔵岳を乗り越えたのだ。南北の眺めが良く、北側の張りだしたところに山上氏と並んですわって、

北方の縦走路の山々を眺めながら休憩する。

山行前から心に重くのしかかっていたいわゆる最大の難所を無事に越えたのだからその安堵感と

解放感は何とも言えぬものがあり、正午前の明るい日差しを浴びたのどかな風景が心を和ませてく

れる。ときおり小鳥のさえずる声以外音も無く静かで、あけぼのつつじのピンク色も美しく、実に良い

気分である。

風景も、右手に行仙岳、左手に八人山の山々、遠く釈迦ケ岳、孔雀岳の並んだ姿と非常に広々と

した眺めで、特に八人山の大きな山並みが印象的である。

八人山と言う奇妙な山名のいわれは、これらの山の所有者の村人が八人いたことからと、何とも

単純な理由からで、もっと伝奇的な逸話に由来するのかなと思っていた私をがっかりさせた。奥八人

山(1340m)、中八人山(1396m)、南八人山(1408m) と分かれ、行く手の証誠無漏岳(しょうじょうむろ

だけ)から枝分かれする大峯山系の大きな支稜である。

奥八人山東側の千三百メートル地点から間の芦廼瀬川峡谷越しに見る大峯主稜のたたずまいは

見事らしいので、いつか是非足を踏み入れたいと願っている山域である。

妖怪と狼の伝説に彩られた笠捨山へ

十分ほど休んだ後に笠捨山へ向けて出発。十分ぐらいで樹林のなかの葛川辻に着く。

明治時代まで、北山村と十津川村の間に山を越えて往来が盛んだったころ村人が頻繁に行きかいした辻で、

右に降りていけば上葛川である。

昔、林道が現在のように谷間を山奥深くまで入りこんでいなかったとき、山村の人々は川下に出て

いくよりも山越しに背中あわせの向こう側の村人との往来が盛んだったそうで、大峯山系にはそうい

った現在廃道になったような道の名残が峠や辻の名として残っている。

どの案内書にも、ここを野営地として笠捨山の往復と地蔵・香精山を通って塔の谷を降りるコース

を紹介しているが、水場が近い利点はあるが(それでも十五分も谷を降りたところである)樹林のな

かで今日みたいな快晴の日でも薄暗く、あまり心が弾むようなところではない。多少重くても笠捨山

頂上まで水を持ちあげて頂上でビバークすべきで、天気が良ければ落日の模様、夜の星空、朝の

ご来迎や雲海と、労苦とは比較にならぬほどの恩恵を受けることができる。

葛川辻は休憩無しでやりすごして笠捨山頂(1352m)を目指す。

山頂への道は急で、十日前に初めて登ったときに、奥駈途上のこの登りは相当に辛いぞ、と考え

たことを思い出すが、そういったふうにあらかじめ覚悟しておくと、不思議と、思ったほど辛くないのは

今回も玉置山のときと同じだった。

二十五分ほどで頂上に着く。笠捨山はちょっとしたゆるやかな双耳峰をなしており、西からの登山路

から眺めると三角形の姿に見えるが、南北から見るときはやや傾いた台形の形をしており、大普賢岳

と同じように大峯山系のどこから見てもすぐそれとわかる印象深い山である。仙ケ岳とも言い、笠捨の

名のいわれは、奥駈に参加した西行があまりの険しさに笠を捨てて引き返したためだそうだ。

この奥駈縦走後に読んだ十津川郷の昔話に笠捨山の妖怪や化物の話と狼の話がいくつかのって

おり、狼の話は明治時代になってからの郵便配達夫の目撃談などもあり、実際に狼のよく出没した山

なのだろうが、十津川村民にとっては大峯の数ある山々のなかでも笠捨は特に怖い山というイメージ

の山だったようである。

ただ興味深いのは、笠捨山だけでなく十津川郷昔話に出てくる数多くの狼の話に人間が襲われたと

いうのが一つもなく、ただ後をついてきたとか他の動物の死体を数匹でむさぼり食っているところに出

くわしたとかいうものばかりで、日本狼は人間を襲わなかったのではないかと思われる。

[後に読んだ平岩米吉著書の「狼・その生態と歴史」(池田書店)によると、日本狼もやはり人を襲うこ

とはあったらしく、八世紀の頃から記録されてきているそうだが、江戸時代までのその数は微々たるも

ので、狼が昔話に描かれるほど積極的に人間を襲うというほどものではなかった。ところが江戸時代

半ば(一七三二年)に発生して瞬く間に日本国中に広まった狂犬病にかかった病狼の出現によって

狼に襲われる人間が増えてきたようで、しかもいったん噛まれたら当時の医療では絶対に助からない

狂犬病の悲惨な死に方に激しく恐怖した民衆がことさらに狼の恐ろしさを喧伝したために狼が人間を

襲うといった概念が定着したようである。]

この日本狼も、明治三十八年、東吉野村鷲家口で発見された死体を最後に、現在まで生け捕りは無

論のこと死体すらも見つかったことがなく、絶滅を確実視されている。

かつての恐竜やマンモスのように地球上から姿を消していった動物はたくさんいるが、つい近世まで

人間のまわりに多く生息して各地の民話や伝説に頻繁に登場して幼い頃からなれ親しんできたその

動物がこの世に一匹もいないと思うと辛い気持ちである。

明治時代の日本の近代化の波が山や森にも押し寄せてきて自然破壊が進み、そこに棲む動物たち

の絶対数が減っていくとき、雑食性の熊や猪と違って純粋の肉食動物である狼は真っ先に滅んでい

かなければならなかったのだろう。

[前述の平岩氏の本によれば、狼は動物のなかでも特に愛情深い動物で、常に夫婦親子で固まっ

て棲息しており、この家族を中心とする集団生活の習性が、伝染病(ジステンバーなど)がその群れ

に一気に広まって種族の滅亡を早める原因の一つになったらしい。

その傍証として、北海道狼(日本狼とはまったく種族を異にする大陸系の狼)がいち早く滅びてしま

ったのに比べて、単独で生活するひぐまが現在にいいたるまでほとんど変わりなく生存しているという

著名な事実を平岩氏はあげている。

なお、同書によれば北海道狼は、日本狼のように環境の変化で自然消滅したのではなく、牧場を襲

う狼に手を焼いた明治政府が米人エドウィン・ダンの助言に乗って大規模な餌による毒殺作戦と懸賞

金つきの捕獲奨励を全道にわたって実施したために急激に絶滅したそうで、北海道に生きていく当時

の開拓者たちにとって止むを得ぬ処置だったろうけれど無残なことである。]

私の敬愛する熊野在住の山の随筆作家、宇江敏勝氏は、幼い頃から周囲の山仕事に携わる古老

たちの目撃談を聞いて育ってきた人で、宇江氏によれば、昭和二十年代のころまでは狼目撃談が豊

富であったが、三十年代に入ってから急激に減ってしまったことから昭和三十年代が日本狼の絶滅

した時期だろうと推定している。

しかし同氏は、理性では狼の絶滅を認めていても、感性的には未だに狼発見の報に接する夢を捨

てきれないでいる旨も自著「山の木のひとりごと」の日本狼の残影の章で書いており、同氏の淡々と

した筆致で書かれた滅び去った動物への哀惜の念が読む者の胸を打つ。

日本狼の残影は次の文で終わっている。

「狼に出会ったという体験談にも耳を傾けて記録しておきたいと思う。それが真実であればなおさら

だが、たとえ勘違いや虚言であっても、日本狼の最後の残影にほかならないからである。あと半世紀

もすれば、その残影すらも消えてしまうだろう」

[山仲間の平田保氏が六年前、持経宿で宇江氏いわゆる「日本狼の残影」を目撃しているのでその

ことを記しておきたい。

奥様と一緒に持経宿の無人小屋に泊まりにきて、一日八人山の山々を徘徊して持経宿にもどって

くるとき、証誠無漏岳のところで数メートル前の山道を中型犬のような動物が悠然と横切るのをまず

見かけたのである。

その時は平田氏はこんな千メートルの山のなかに野犬がいるといったぐらいの気持ちだったが、

小屋に帰り着き、水を取りに水場に行ったときに、林道をはさんだ背後の樹林のなかに先ほどの犬ら

しきものが潜んでいてじっとこちらをうかがっているのに気づき、最初は何とも思わなかったが、水が

容器にたまるのを待っているうちに、後ろか

らいきなり襲ってくるのではないかと思いだしたときから急に恐くなりだし、冷汗をかきながら小屋に

戻ってきたそうである。

そしてその夜、犬の遠吠えをえんえんと聞き、夫婦共々、狼ではないかしらという想いに取りつかれ、

恐怖心を抱きながら一晩を過ごしたそうで、このことを小屋備え付けのノートに書き記したところ色々

反響があって、ある女性は「自分も同じ体験をした」と手紙までくれたとのことである。

平田氏が動物への愛着が並の人よりもずっと強いかたであることを私はよく知っているが、当然動

物に対する観察力も鋭いと思われるその人が、山道を横切るときの犬の様子は人間を知っている通

常の野犬のようではなく、見た目も狼と言われても不思議でないような姿形をしていたと言われると

何か心がわくわくしてくるではないか。

なおこの平田氏は、同じこの持経宿でそれもやはり水場に行く林道上でイヌワシをも目撃している

のである。しかも林道がカーブしているところで突然現れた人間に驚いたイヌワシが飛びたっていくの

を目のあたりにしており、大きな羽を緩やかにはばたかせながら悠然と飛び去っていく様はスローモ

ーションの映画を見るようで、他の野鳥とはまるで格の違いを感じさせる英姿であったそうだ。

このイヌワシもつい最近の新聞(1.12.30)に「紀伊山地のイヌワシが姿を消す」と報じられており、定

期的に観測されていた紀伊山地のイヌワシのいくつかのつがいがここ二年間観察されないとのことで、

平田氏の話を聞いて以来、いつか私もと思っていたのにまことに残念である。]

妖怪の話では、「十津川郷の昔話」に、奥駈の修行にきた若い行者が上葛川で葛婆という老婆に

笠捨越えを止められるのをふりきって出掛ける話がのっているが、笠捨山の妖怪に阻まれてどうして

も山を越せずに途方にくれたとき、葛婆に教えられ、葛のつるを水でさらして作った袈裟を身につけて

無事笠捨山を越えて山上ケ岳に行けた、という内容などを見ると、古い時代から香精山・地蔵岳の山

々は通らずに、塔の谷あたりから上葛川に降りて葛川辻から笠捨山に登っていったのではないかと

推察される。

しかし現在の笠捨山は、狼も妖怪もおらず、樹木の生態形も変わったのか山の中腹から頂上にかけ

ては丈の低い樹木ばかりで視界も明るく、頂上は十日前の新宮山彦グループの段差作りで立ち木が

だいぶ切り払われて北部と南西部の視界が良くなり、明るい雰囲気の山となっている。

右側、鉄塔のあるピークが行仙岳。左に奥駈道は進み、倶利伽羅岳(左端)まで行くと今度はやや右にコースを変

えて転法輪岳に達する。

今回は寄らなかったが、マイクロ反射板のある東の峰からの展望は抜群で、北方の左右にくねくね

と蛇行して続く行仙岳や転法輪岳などの奥駈の尾根や、南方に見える笠捨山から延びた西ケ峰やだ

くえ蛇崩山の山容は、山の形状に美意識を感じる人なら思わず嘆声をあげるような景観である。

時刻も十二時半で場所も最適なので山頂で昼食休憩をとる。

「おやおや、オペレーションローリー一行には公徳心が欠けるものがいるとみえる」との山上氏の声

に振りむくと、チューインガムかキャラメルのものらしい紙屑がいくつか落ちていた。

オペレーションローリーとは、世界中の冒険好きな青年たちが各国に残る奇習や秘境を求めてそれ

らを実際に体験して自らの人格形成に役立てようとするグループのことで、名誉会長に英国のチャー

ルズ皇太子がなっている。

今年はわが国にやってきて沖縄・本州・北海道と三班に分かれ、本州班はこの紀伊半島の地で修

験道修行の大峯奥駈をやったわけで私の奥駈縦走に先立つ一週間前のことであった。この模様は

民放テレビで放映されたが、北部大峯ばかり写され、新宮山彦グループが苦労して再興させた南部

奥駈道の山々はまったく出てこず、味気ない思いをしたものである。

昨日の夕食のご飯を玉岡氏が弁当にしてくれたのを食べていると、東南の方の登り口からフレーム

ザックを背負った一人の登山者が登ってきた。三十代前半ぐらいの端正な顔立ちに物静かなしゃべり

方をする繊細な感じの人で、ザックを置くとどかっと腰をおろした。

昨夜、持経宿小屋に泊まったそうで上葛川に降りるとのこと。この笠捨山北面の登りがたいへん辛

かったそうである。途中、山道が新宮山彦グループの人たちによって整備されていてたいへん有り難

かったと言うので、山上氏を指して山彦グループの副リーダーだと教えると、はっとしたように驚き、お

礼の言葉を言っていた。

三十分ほど頂上ですごした後、その男性に別れを言って山頂を後にした。「まるでアルプスにでも行

くようなスタイルだな」と山上氏がつぶやいたが、ほんとうに容貌もそんな雰囲気で何か心に印象の

残るたぐいの人だった。

笠捨山の北斜面は、十日前に作られた新宮山彦グループの一番新しい段差が設けられているが、

私の手も僅かながら加わったこの八十八段の段差を降りていくときの気分はまた格別である。特に

最初の四、五段は仕上げを丁寧にやったので見事なでき具合であり、どこに出しても恥ずかしくな

いと思ったものだ。頂上に泊まって二日がかりで作ったのである。一緒した瀧本・小渕・山口の三氏

の笑顔を思い浮かべる。[いずれのかたも故人となってしまわれた]

段差の一番下に降りきったところに立てた記念標識にはりつけておいた東京オペレーションローリ

ー1987年(これが正式の呼称)一行へのメッセージはちゃんと取り去られていた。その確認を玉岡

氏に頼まれていたのである。

ちょっとした鞍部を降りて、再び登りとなった岩稜のところまでの道すがらをアケボノツツジの花がが

たくさんの花を咲かせいて美しい。

岩稜からは東のほうの見晴らしが良く、南北に走る山並みの一ヶ所に大きなキレットのあるところ

が目立ったので、地図で確認すると、禅舎の倉(875m)と小杉山(806m)の鞍部であった。すぐ前方

下には、昨年十一月に辛い思いをしながら登ってきた浦向からの登路の山と、佐田辻に近づいた目

安となった高圧線の鉄塔が見える。

真ん中の山並みが禅舎の倉と小杉山

[笠捨山の巻道のことについて少し触れておきたい。

前のほうで言及したように山越えにかなりの労力を強いられる笠捨山は、西行法師の鎌倉時代は

いざ知らず、

かなり古い時代から地蔵岳と笠捨のあいだの鞍部の葛川辻からの巻道が利用されていたことはよく

知られているが、この巻道が明治時代まで頻繁に利用されたことから、頂上越えの道ができた現在

もまだ通行可能のように思われがちなので一言注意をうながしておきたい。

葛川辻からしばらくは踏み跡がはっきりしているが、先のほうで随所において道がわかりにくくなっ

ており、しかも丸木の橋などが腐って通行できないところがあって山腹を登って迂回しなければならな

い場所もあり、まず、山の初心者は一人では足を踏み入れないほうが無難である。それに登り下りが

少ないかわり、大きな笠捨山の山腹のひだをぬうように巻道が続くので、うんざりするほど距離が長い。]

(続く)