5/18 2004掲載

安曇野から女神湖への旅 後半 Part1は

こちらで

安曇野は道祖神の多いところでした。

中国から伝わった道祖神信仰。平安時代に「旅を守る神、道を守る神」

として日本に根付いたそうですが、ここ安曇野に多く見られる訳は、

アルプスから流れ出す中房川、烏川で良質の花崗岩を産する。米処で

経済力があり腕の良い石工が集まった。これらの理由で質の高い道祖神が

数多く造られ残されたからだそうです。

道祖神に守られながら松本の町へと入ってきました。

風にそよぐ鯉のぼり。よく晴れて気持ちのよい日です。

数年前に婦人誌で、押絵雛を初めて目にし、とても心惹かれました。

旅のガイドブックで、その押絵雛が松本のべラミ人形店で作られている

ことを知り訪れました。このべラミ人形店界隈には人形店が多く、この

時期はどこも五月人形が展示されきらびやか。そんな中にあってべラミ

人形店の雰囲気はちょっと違いました。

押絵雛とは、厚紙で作った型に生地を貼り人形に仕立てる手法で作られた

雛人形で、松本藩士の妻女が作り始めたと云われています。

べラミ人形店では、ご主人の三村さんが描かれた絵をもとに型紙をおこし

奥様が生地を貼り付けていかれます。

本来は上の写真のように台に立てるもののようですが、今では額に入った

ものも作られており、これならば場所も取りませんし、海外で暮らす方々

には最適だと思いました。

ご主人の三村さん、いろいろとご親切に説明してくださいました。

奥様や孫娘さんらしき方、皆さん感じがよくて・・・何も買わずに帰り難〜い。

で、ぼんぼん人形を買いました。

ぼんぼんとは、長い袂の着物や浴衣姿にほおずき提灯を灯し、列を組んで

夏の夕方のひととき町なかを歌い歩く優雅な女の子の盆行事だそうです。

現在は8月上旬から中旬にかけて松本で行われています。この行事の風情

を三村さんが再現されたのが「ぼんぼん人形」なのです。

押絵雛は6,000円位からありますが、上の写真のお雛様、お内裏様の

対になりますと、多分4,5万円するのでは、と思います。

他にも七夕人形、松本姉様人形、美しい刺繍の手毬などありました。

さてお次は、前々から行きたかった大好きな松本民芸家具のショー

ルーム、この中町通りにありました。蔵のような建物が並ぶこの通り

には骨董やさんも多く、とても短時間では見きれないのが残念でした。

イマドキ珍しい郵便ポストも健在です。

藤の花も、今を盛りに咲き誇り美しい!

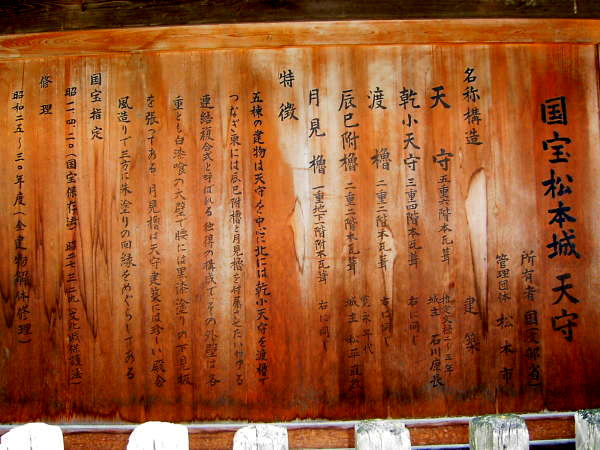

国宝松本城へとやって来ました。

国宝松本城は、現存する五層天守閣のなかでは我が国最古のもので

1593〜1594年頃、五層天守閣になったそうです。

黒と白とのコントラスト鮮やかな天守閣が青空に映えて美しい!

写真で見ると、まるで模型のよう・・・

天守閣を模した松本城近くの本屋さん。通行人の目を引きますね。

ではいよいよ女神湖へ向けて出発です。

カーナビに女神湖のホテルを入力して・・・以前借りたレンタカーのカーナビ、

リルートのときに「ちょっと待ってねっ!」という若いお姉ちゃん風の言い方

が軽々しくて嫌いでしたが、今回のは落ち着いていてよろしい。

カーナビの有料道路利用を選択すると長野自動車道を通らねばなりません

が、その必要はなしとみなし一般道のルートを選びます。

松本市街地を抜けてしばらく行くと・・・左は美ヶ原スカイラインの標識が。

カーナビは真っ直ぐを示しています。従ってしばらく行くと・・・

凄い山道です。腸ねん転のような道が続きます。離合もやっとです。

ああ〜 じんろくパパに運転を任せておいてよかったぁ。

やっとビーナスラインに出ました。八島が原湿原、車山を過ぎると白樺湖が

見えてきます。

向こうに見えるのは蓼科山。

白樺湖湖畔は多くのホテル、遊園地があり子供連れの家族で賑わって

います。私達はその喧騒を避けて、さらに奥にある女神湖へ・・・

女神湖、ホテルのお部屋からの眺めです。湖やチャペルが見えて寛げます。

ここに一泊しかできないのが残念!

女神湖一周15分の散策。ワンちゃん連れの方が目立ちました。

これから車山山頂を目指します。

途中、ビーナスラインから見えた八ヶ岳連峰です。

スカイライナー、スカイパノラマと呼ばれるリフトで山頂へと向かいます。

あちらに見えているのは白樺湖と蓼科山。

車山山頂、1,925m。見晴らしがよい日には、北、中央、南アルプス

八ヶ岳連峰と360度の大パノラマを楽しめますが、この日は霞んで

いてちょっと残念でした。ここでもワンちゃん連れの方を多く見かけ

ました。

蓼科湖。湖畔にはマリー・ローランサン美術館があります。

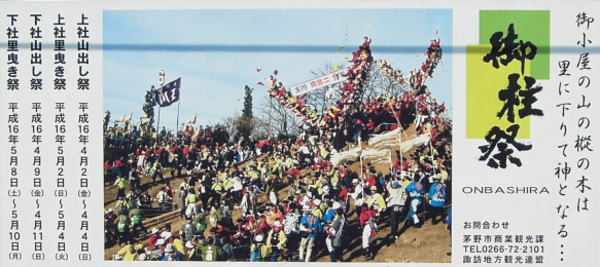

茅野へと戻って来ました。駅は諏訪で行われている御柱祭へ出かける

人で混みあっています。ハッピ姿の人も多く、この祭りへの熱い思いが

伝わってくるかのようです。

御柱(おんばしら)とは諏訪大社の四隅に建つ四本の柱のことで、七年に一度

行われる諏訪大社の改修の際、約10km離れた霧が峰から切り出した木を

運ぶ木落としは「山出し祭」と呼ばれています。次いで行われる「里曳き祭」

は長持、花笠踊りなどの行列の後、立て柱で幕を閉じるもので、この日は

その里曳き祭の日に当たっていました。

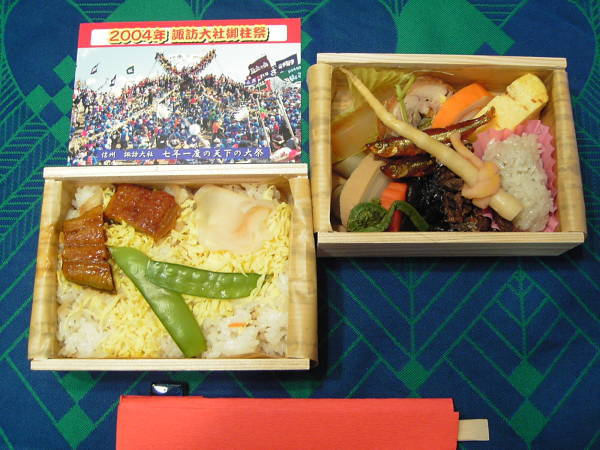

茅野駅で買った駅弁、「元気甲斐」と「御柱祭弁当」。

御柱祭弁当は、七年に一度と思うと買わずにはいられない・・・

お天気にも同行者にも恵まれ、楽しい旅でした。 お し ま い

TopPage