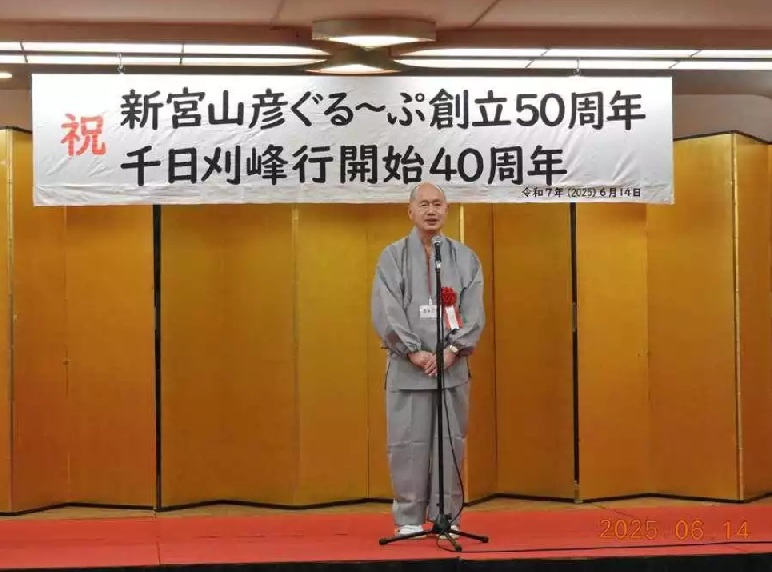

新宮山彦ぐるーぷ創立50周年祝賀会 205.06.14

表題の集まりが和歌山県那智勝浦のホテル浦島で開催されるので熊野修験道仲間たちと行ってきました。

集合場所は北海道から参加するマスミさんが到着する関西空港。

ko-bunさんは奈良県橿原市から電車で、私は神奈川県から新幹線で来るマホさんと新大阪駅で待ち合わせ、

特急「はるか」で関空を目指します。

そして和歌山からカツラさんを乗せたハナイさんが車で関空まで来てくれます。

ハナイさんにはいつも運転してもらい、ありがたいことです。

関空にて

左からko-bunさん、マスミさん、リワ、マホさん、ハナイさん(カツラさんが撮影)

マホさんとハナイさんは何度も会っていますが、マスミさんは10年ぶり、ko-bunさんは皆さんと再会するのは

15年ぶりだと思います。

長い年月の空白があってもみんな若々しく、つい先月、別れたかのような感じなのです。

橋杭岩で。左端がカツラさん

28年前、紀伊民報の記者をしていた彼女が奥駈の取材に来たことから知り合い、私の「奥駈縦走記」を読んで

A4判9ページの感想文を送って

くれたのですが、私の人生でこれほど感動した手紙は無かったのです。

それ以来、大変親しくなり、二回りも歳が離れているのに彼女は私のことをアニキ呼ばわりするのです。

妹がいない私には本当の妹のように思える女性です。

会場のホテル浦島に着きました。

私たち男性陣が泊まる部屋から。

ホテル浦島はとてつもなく広く、私たちの泊まった部屋から忘帰洞という洞窟温泉まで行くのに徒歩7分もかかるのです。

それも屋内をひたすら行くのですからその広さが想像できると思います。

ネットから借用

ネットから借用

忘帰洞

ネットから借用

ネットから借用

宴会場で。

122名の参加なので二つに分けての撮影です。

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

写真左側に立てかけられている写真は新宮山彦ぐるーぷの前々会長の玉岡憲明さん。

今年の4月11日に99歳で亡くなられました。

祝賀会の2か月前。

8月22日で満100歳になられるところでした。

生きて祝賀会に出ていただきたかった、その想いを誰もが抱いたことでしょう。

医学者の日野原重明氏のように100歳になっても闊達でおられるのではと期待感がありました。

玉岡さんの業績を紹介するためにネットで検索したら、玉岡さんが表彰されたいろんな賞の紹介はあるのに、40年間にわたって

復元した大峯奥駈道の諸業績を紹介するページが無く、驚いたことにウイキペディアにも玉岡さんの名は出てこないのです。

こう言ってはなんですが、玉岡さんよりもはるかに業績の少ない人でもウイキペディアに出てくるのに玉岡さんが出てこないとはど

ういうことだろうと、思いました。

そしていろいろ調べていたら総合研究大学院大学の山本恭正氏が下記の論文を発表していることを知ったのです。

「熊野の道」の歴史を実践する―世界遺産「大峯奥駈道」の担い手団体「新宮山彦ぐるーぷ」を事例として

文化科学研究科 比較文化学専 山本 恭正

http://www.bunka.soken.ac.jp/journal_bunka/20_05_yamamoto/20_05_yamamoto.pdf

山本氏は2021年4月から2022年9月まで1年6か月にわたって、新宮市に住み込み、調査を実施してきたのです。

一読して、これほど新宮山彦ぐるーぷのこと、その実践してきた業績、そしてその意義を表している手記は無いと思い、ここに紹介

させてもらいます。

ただ、とても読みやすくはあるのですが、長い学術論文でPDF表記であることから一般の人は全部読み通すのはしんどいかもしれ

ないので、山本氏の承諾を得て、山彦の活動の実際面の部分を取り出して別途に掲載しています。

新宮山彦ぐるーぷの活動

会の冒頭で物故者への黙祷。

近いところでは玉岡さん、玉置平八郎さん、田中律子さん、川島功さん、山上浩一郎さん(*)、矢濱史郎さん、役淳光さん、前川勝巳さん、.戸石二生さん、

遠くは坪井幸生さん、小田七郎さん、中嶋市郎さん、林谷諦心さん、小渕完吉さん、大江直義さん、山本泰彦さん(*)

いずれも懐かしい人たちです。

(*)はクリックすると紹介記事が表れます。

続いて四方払いの儀。

滋賀県から来た佐々木さんによる居合いが披露されます。

動画は下記のURLから。

https://youtu.be/Jl92iM3ucIM

滋賀県立志神社の神主にして修験道の行者だった伊吹秀明氏の大峯深仙における60日間断食行を支えた三雲グループのリーダーです。

伊吹秀明氏の断食行については下記を参照のこと。

http://hmpiano.net/riwakino/1995year/newpage1.html

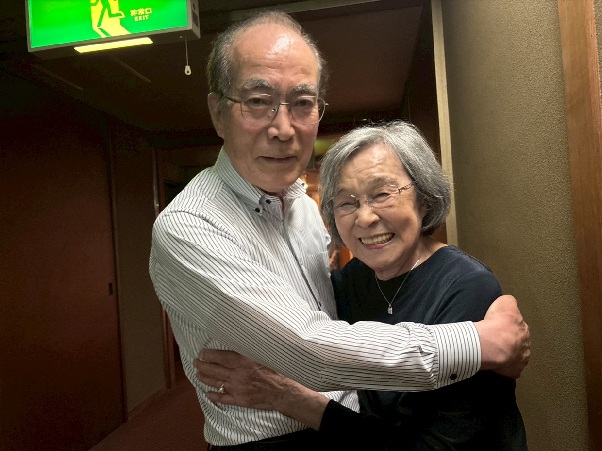

世話人代表の沖崎吉信さんの挨拶

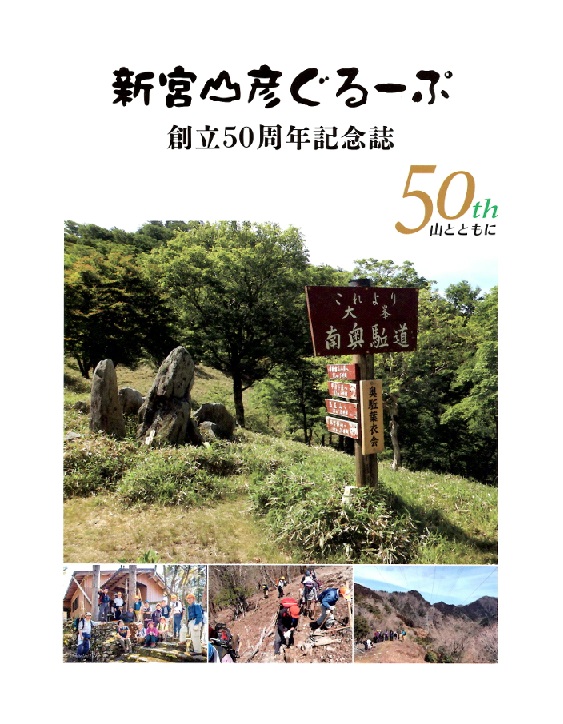

玉岡さん、川島さんのあとを継いで新宮山彦ぐるーぷの世話人代表となった沖崎さんの様々な功績の中でも特筆されるのが

冊子『新宮山彦ぐるーぷ創立50周年記念誌』の発刊ではないかと思います。

全49ページですが、廃れた南部大峯奥駈道の復興や山小屋建設に挑み、志し半ばで世を去った奥駈羽衣会の前田勇一氏

から引き継いだ玉岡憲明氏が南部奥駈道の復興だけではなく、行仙宿山小屋の建設などを成し遂げていく様を玉岡さんの

手記や豊富な写真で綴られ、山彦の活動の略式年譜や動員された延べ総数の表など、中身は実に簡潔にして要を得た濃密

なものがあり、編集者の湯川一郎さんの力量に感銘を受けるもので、大峯を愛する多くの人に読んで欲しい冊子です。

その簡単な紹介を下記のページでしております。

冊子『新宮山彦ぐるーぷ創立50周年記念誌』のあらまし。

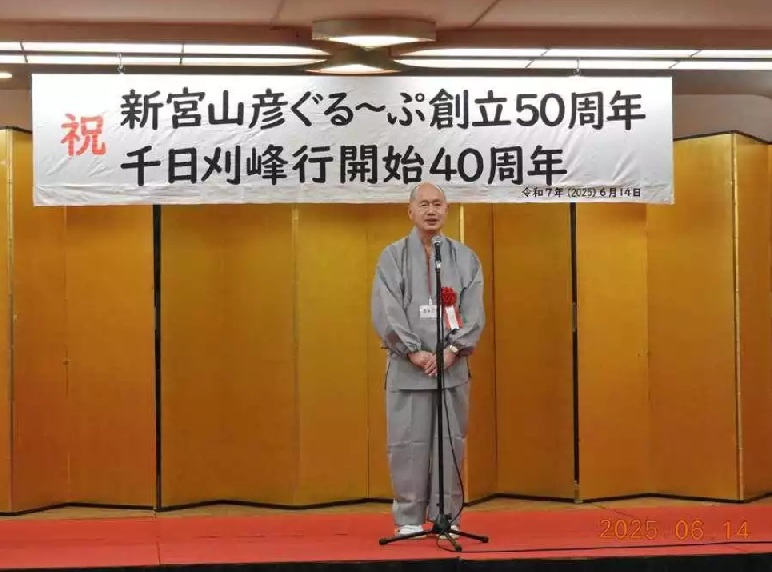

来賓祝辞

来賓は何人もおられましたが青岸渡寺住職で熊野修験団の導師、高木亮英さんを代表で載せます。

先々代住職だった父親の悲願だった、明治時代に一度廃れた熊野修験団による大峯奥駈修行を1990年に復活させ、今はご

子息の高木智叡さんのもと、毎年、奥駈修行を執り行っています。

初めて吉野入りを果たした時は、高木師、山上皓一郎さん、小田七郎さん、松本良さん、私の5人によるメンバーでした。

少人数でしたが、復活熊野修験団として初めての吉野の蔵王堂での勤行は忘れがたい感動をもよおしたものでした。

熊野修験団の奥駈修行については2001年に私が先頭先達として勤めた最後の熊野修験団大峯奥駈の記録をご参照ください。

マスミさんについてはこの中の冒頭で彼女の人となりを記しております。

熊野修験団大峯奥駈

鯨踊り

新宮市の三輪崎地区に伝わる、鯨をとる様子を踊りに仕立てた伝統芸能で、別名を「捕鯨おどり」 ともいうそうです。300年の

歴史があるとのこと。

宴会が始まりました。

私たちのテーブル席のメンバーです。マホさんとko-bunさんは同じテーブルなのですが、撮影か席を外すかしていたのでしょうね。

真ん中の男性は別のテーブルで、自衛隊の隊員で、40周年祝賀会の時のことを覚えていてくれて、私のところまで挨拶に来られたのです。

大峯の麓の柏木に旅館の朝日館を経営するご一家。

朝日館には十二支会の記念登山を兼ねた祝賀会があったとき、私も一度泊まったことがありましたが、とても居心地のよい

宿であったことを記憶しています。

このときの世話役の玉岡さんが缶ビールの手配をメンバーの一人に頼んだところ、発泡酒のケースがいくつも届いたのです。

十二支会のメンバーは舌が肥えている面々ばかり。

あわてた玉岡さんはすぐに交換させに行かせました。

朝日館の女将さんは40周年祝賀会のときにも参加されてました。

穏やかで上品な物腰と話をされるご婦人です。

息子さん夫妻。

夫人は沖縄出身で住み込みで朝日館で働いていて若旦那にみそめられたとか。

沖縄育ちの若い女性がよくもこんな辺鄙な峡谷の村にやってこられたものだと驚きました。

この若女将さん、その経緯を手記にされたらさぞかし興味深いものになるのでは。

左端のハナイさんは知る人ぞ知るの熊野修験団の重鎮で、温厚で冷静でどんなときにも感情に走ることが無く、個性豊かな修験

者が多い熊野修験団の中で高木亮英師を筆頭に多くの人たちの信望を得ている御仁です。

若いころに裸足で全奥駈をしたことがあります。

右から2人めの男性は面識のない人なのですが、大峯奥駈道を縦走する前にネットで私の「縦走記」を見つけ、それを読んで縦

走したことを話されます。

「39年前の記録ですからあまり役にたたなかったでしょう」と言うと、「いえ、大峯にまつわる色んなエピソードが興味深く、縦走の

ときも役にたちました」と嬉しいことをおっしゃてくださいました。

ko-bunさんは彼の高校時代の友人から聞いた話では、吉野高校で番を張っていたそうで、当時、口よりも手の方が早かったという

喧嘩強い男とのことで、普段はそんな風には全然見えず、いつも穏やかな笑顔を絶やしません。

もっともこういうタイプの方が本当は怖いのでしょうね。

この風貌で62歳。

「あの童顔、サギです!」とカツラさんに言われたことがあります。

隣は青岸渡寺の職員である角さん。

この御仁、荒法師役で時代劇に出たらと思うくらいの立派な風貌をされています。

我が兄貴分の良さん(前列左端)

私には兄弟がいないので良さんが私にとって何でも甘えられ、無理を願うことのできる兄貴なのです。

彼が禁酒するまで、私たちは山小屋や野営地でどれだけ二人で大酒を飲んだことでしょう。

彼が体調不良のために禁酒してしまったときは何とも言えぬ悲哀感を感じたものでした。

長尾さん(左)と大江さん(右)のテーブルに挨拶に行きました。

長い年月、熊野修験と山彦の行事で一緒させてもらった懐かしいお二人です。

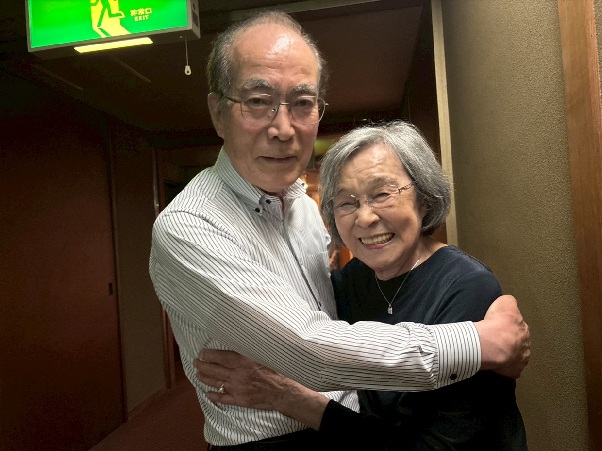

故・山上皓一郎さんの奥様、昌子さんのテーブルに挨拶に。

39年間のお付き合いであり、私が密かに熊野のマドンナと呼んだご婦人です。

娘さんのみどりさんと。

昌子さんは今年92歳になられるそうです。

とてもそんな年齢には見えないくらい若々しいです。

みどりさんの二人の息子さんは私も会ったことがあるのですが、イケメンなのです。

三代に渡って美形の一家のようです。

(15年前の写真)

着物姿の女性は熊野の女行者として有名な成田さん。

行者姿の成田さん いずれの画像も熊野新聞からの転載です。

林一夫氏。

山口県からの参加です。

私はこの人のことを覚えていないのですが、何と彼は37年前に十二支会の登山に私が山彦の一員として山口県での登山に

参加したときのことを覚えておられるのです。

それも私が下関で生まれたということを知ったためなのですから驚きます。

記憶力も抜群ですが、行動力も凄く、この祝賀会に参加するのに事前に関西の山を稼ぐことはよく解るのですが、祝賀会明

けの翌日、関東、東北を目指すのです。

長い年月十二支会の事務局を勤めてこられただけはある人です。

林さんが前日に伯母子岳山頂から撮った大峯山系の山なみです。(中八人山、笠捨山、玉置山、大森山などと記された一番

奥の山なみ)大峯山系の遠望を見るのが好きな私にとって、高野山側の山からの眺望は初めて見るもので、とても貴重な画

像なのです。

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

笠捨山は南北から眺めると台形の形をしたピークですが、東西から見ると尖ったように見えます。

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

大峯山系の中部です。釈迦ヶ岳、七面山、八経ヶ岳、大普賢岳、稲村ヶ岳、山上ヶ岳と大峯で名峰と言われる山が連なります。

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

大峯山系北部ですが、こちらはかなり遠くになっており、四寸岩山、大天井ヶ岳が大峯山系です。

林さんはよくもそれらを特定できたものです。

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

林さんはヒメサユリを見るために東北の南会津まで行ったのです。

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

場所を代えて二次会です。

女性の参加が少なかったのが意外であり、残念でした。

得意芸の披露でもスピーチでも何でもいいですから、と司会役が呼びかける中、北海道から参加したマスミさん、そして関東から

参加した姉のマホさんを皆さんに紹介しました。

毎回、全国から集まる山彦の例会ですが、北海道からの参加は初めてと思われ、どよめきが起きました。

マスミさんの画像はなく、写っているのはお姉さんのマホさんです。東大出の才媛で、某財団に属して発展途上国の子どもたちの

福祉の指導を行うために東南アジアへ赴くのですが、そんなことがまったく感じられない大らかな人柄です。

今回の祝賀会ではみんなで踊ることが無かったので、踊ろうではないかとの提案が出て、私が盆踊りや阿波踊りを始めたらみんな

一緒に踊ってくれました。

二次会が終わったら私たちの部屋での三次会です。

二次会には不参加だった山上さん母娘も三次会には参加してくれました。

右端は榊本さん。奈良県の公立中学校の教師ですが、山彦の奥駈道復興の作業や山小屋建築作業に多大なる貢献をした御仁です。

40キロのバラスを背負って山の上に運びあげるという、私には絶対に無理な怪力の持ち主です。

こきつかう”鬼の玉岡”の一番の被害者で、行仙宿小屋から60キロの発電機を降ろすよう命じられ、下っていくときは命の危険性すら

感じたとのこと。

t

t

写真を撮らせてもプロ級の腕前を持っており、私は彼の撮った大峯の写真や花の写真を年賀状や暑中見舞いの絵葉書に使わせて

もらったものでした。

左端は同室になった人でお名前はもう失念していますが、気持ちよく私たちの集まりに溶け込んでくださいました。

気の合った仲間たちですから、話が弾むこと。

ko-bunさんが話す山上皓一郎さんのエピソードに皆さん、湧きました。

You Tube動画でご覧ください。

https://youtu.be/lGkvhsrKA6g

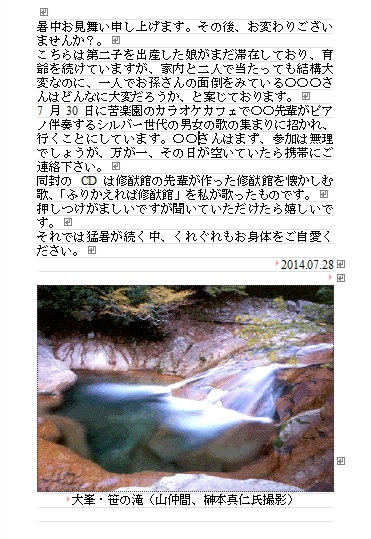

三次会も終わって退出される昌子さんを私はハグさせてもらいました。

39年間、憧れてきた女性とのハグ。嬉しかったですね。

あの世の皓一郎さんも、リワキーノだったら仕方ないか、と許してくださると思います。

15日の朝。

ハナイさんの提案による青岸渡寺の朝の勤行に参加するため、私たちは6時起床、ハナイさんの車で青岸渡寺に向かいます。

那智の滝が見えます。

行者堂

向こうは迎賓館

本堂の勤行には成田さんもおられました。毎日参加されているのでしょうね。

青岸渡寺を去るにあたって駐車場に向かうと、成田さんがご自身も車に戻るのにほら貝を吹きながら歩行しているのに出会いました。

修験者のあらゆる作法を身に付けている方です。

https://youtu.be/7w7P1pLeOUk

ホテルに戻ってきたあと、良さんとカツラさんが私たちの部屋にやってきました。

カツラさんとは1年半ぶりの再会なので良さんはとても喜んでました。

ホテル浦島を出た私たちは紀勢本線経由で関東に戻るマホさんを新宮駅で見送ったあと、新宮山彦ぐるーぷの重鎮、東真澄さん宅

を訪ねました。

御年98歳。

山上皓一郎さんと共に玉岡さんを支え続けてきた方です。

温厚な人柄ゆえに、人使いの荒いところがあった玉岡さんと比較され、「山彦名物、鬼の玉岡、仏の東」と言われてました。

4月の玉岡さんの葬儀には車いすで参列したと聞いてましたが祝賀会には出席されなかったのです。

足腰は衰えたかも知れませんが、風貌はまったく変わらず、10年前の祝賀会でお会いしたときの雰囲気のままなのに、とても嬉しく思いました。

テーブルには『新宮山彦ぐるーぷ創立50周年記念誌』が置いてあり、今も山彦のことを深く気にされていることが推察されました。

新宮を出発する前に、祝賀会には参加できなかった三重県のナカセコさんが駆け付けてくれたのでランチを一緒しました。

奥駈のサポートから山小屋維持作業、そして私たちのプライベートな大峯での登山にもいろいろサポートをしてくれたのです。

ナカセコさんと別れて新宮をあとにした私たちは十津川村経由で帰ることにしました。

橿原市の橿原神宮を参拝するためです。

久しぶりに走るR168号線。各所で新しい道路になっており、実に快適なドライブでした。

途中、大淀町の食堂マルイチに表敬訪問をかねて寄りました。

私が先達をしていたころ、ここが登山基地のようになっていて、奥駈後の打ち上げをここでやったり、宿泊とかもいろいろ便宜を図って

くれた店なのです。

マスミさんはマホさん、I.リエさんと一緒に奥駈後に風呂に入れないのを気の毒がったオーナーの奥さんの好意で自宅に泊めてもらった

ことがあるのですが、何かのおりにそのことを話題に挙げたら3人とも全然覚えていないのです。

25年も前のことですから、無理ないでしょうね。

橿原神宮です。

平安神宮、明治神宮と共に明治時代に創建された神社ですが、ここの簡素な建物の醸し出す静寂さが私は大変好きなのです。

二日間、ずっと車を運転してくれたハナイさん、そして橿原市在住のko-bunさんと別れて私とマスミさんは橿原神宮前駅から電車に乗って

橿原市をあとにしました。

マスミさんは今日は我が家に泊まり、明日関空から北海道に帰ります。

ネットから借用

ネットから借用 ネットから借用

ネットから借用 林一夫氏撮影

林一夫氏撮影 林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

林一夫氏撮影 林一夫氏撮影

林一夫氏撮影 林一夫氏撮影

林一夫氏撮影 林一夫氏撮影

林一夫氏撮影 林一夫氏撮影

林一夫氏撮影

t

t